一、单选题

1、与向量α=(2,3,1)平行的平面是( )

A x-2y+z=3

B 2x+y+3z=3

C 2x+3y+z=3

D x-y+z=3

答案解析:

本题考查空间解析几何。

向量与平面平行,则该向量与平面的法向量是垂直的。因此本题选D。

2、

A 0

B

C 1

D

答案解析:

3、函数f(x)在[a,b]上黎曼可积的必要条件是f(x)在[a,b]上( )

A 可微

B 连续

C 不连续点个数有限

D 有界

答案解析:

本题考查可积、连续、有界、可导、可微之间的关系。

可积、连续、有界、可导、可微之间的关系如下图:

因此,f(x)在[a,b]上黎曼可积,则f(x)在[a,b]上有界。即函数f(x)在[a,b]上黎曼可积的必要条件是f(x)在[a,b]上有界。

因此本题应选D。

4、

A

B

C

D

答案解析:

5、与向量α=(1,0,1),β=(1,1,0)线性无关的向量是( )

A (2,1,1)

B (3,2,1)

C (1,2,1)

D (3,1,2)

答案解析:

6、设f(x)=acosx+bsinx是R到R上的函数,V={f(x)|f(x)=acosx+bsinx,a,b∈R}是线性空间,则V的维数是( )

A 0

B 1

C 2

D

答案解析:

根据线性空间的基的概念可知,V中任一元素都能由基来表示。由于V={f(x)|f(x)=acosx+bsinx,a,b∈R},可知基的个数为1,维数为2。

因此本题应选C。

7、在下列描述课程目标的行为动词中,要求最高的是( )

A 理解

B 了解

C 掌握

D 知道

答案解析:

本题考查目标行为动词。

了解:从具体实例中知道或举例说明对象的有关特征;根据对象的特征,从具体情境中辨认或者举例说明对象。同类词:知道,初步认识。

理解:描述对象的特征和由来,阐述此对象与相关对象之间的区别和联系。同类词:认识,会。

掌握:在理解的基础上,把对象用于新的情境。同类词:能。

所以在了解,理解,知道,掌握中,要求最高的是掌握。因此本题应选C。

8、命题P的逆命题和命题P的否命题的关系是( )

A 同真同假

B 同真不同假

C 同假不同真

D 不确定

答案解析:

本题考查命题的几种形式。

命题的四种形式:

原命题:若p,则q;

逆命题:若q,则p;

否命题:若¬p,则¬q;

逆否命题:若¬q,则¬p;

两个命题互为逆否命题,它们有相同的真假性。命题P的逆命题和命题P的否命题互为逆否命题,它们有相同的真假性。因此,本题应选A。

二、简答题

9、求函数f(x)=3cosx+4sinx的一阶导数为0的点。

正确答案:

答案解析:

本题考查导数知识

10、

正确答案:

答案解析:

本题考查矩阵变换。

11、

正确答案:

答案解析:

本题考查中值定理。

12、简述数学教学中对学生进行学习评价的目的。

正确答案:

新课标指出:对数学学习的评价要关注学生学习的结果,更要关注他们学习的过程;要关注学生学习的水平,更要关注他们在数学活动中所表现出来的情感与态度,帮助学生认识自我,建立信心。要建立评价目标多元、评价方法多样的评价体系。评价的主要目的是为了全面了解学生的数学学习历程,激励学生的学习和改进教师的教学,评价为每一个学生提供反馈信息,帮助他们了解自己在数学能力、解决问题的能力等方面的进步,促进学生进行及时的弥补和矫正性的学习,还可以改善教师的教学过程。

答案解析:

本题考查学习评价。

13、给出基本不等式的一种几何解释,并说明几何解释对学生数学学习的作用。

正确答案:

答案解析:

本题考查基本不等式的几何解释

三、解答题

14、

正确答案:

答案解析:

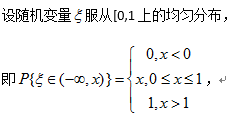

本题考查连续性随机变量的期望和方差。

四、简答题

15、论述数学教学中使用信息技术的作用,并阐述使用信息技术与其他教学手段的关系。

正确答案:

信息技术的发展对数学教育的价值、目标、内容以及教学方式产生了很大的影响。数学课程的设计与实施应根据实际情况合理地运用现代信息技术,要注意信息技术与课程内容的整合,注重实效。要充分考虑信息技术对数学学习内容和方式的影响,开发并向学生提供丰富的学习资源,把现代信息技术作为学生学习数学和解决问题的有力工具,有效地改进教与学的方式,使学生乐意并有可能投入到现实的、探索性的数学活动中去。

在数学教学中信息技术可以结合其他多种教学手段,并能起到互补的作用。如不借助信息技术的情况下去利用创设情境的方式去模拟实际情境,学生可能很难想象出相应的实际情景,这里就可以结合信息技术手段直接呈现图片或视频;或者在处理图形的动态变化时,如仅通过板书的形式一步步变化,一是作图比较繁琐,二是连贯性不强,这里就可以结合几何画板等工具直接呈现。

答案解析:

本题考查信息技术手段和教学的关系。

五、案例分析题

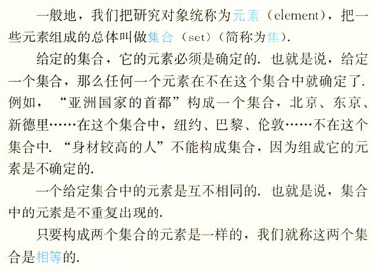

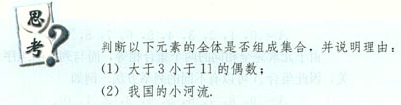

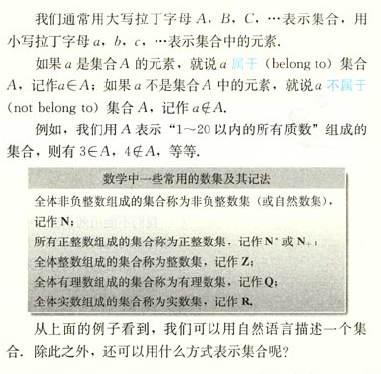

下面是高中“集合”一章“集合的含义与表示”的部分教材内容:

16、阅读这段教材,概括与集合有关的新知识点;

正确答案:

集合和元素的概念、元素的特征、集合相等的概念、集合与元素用字母表示的方法、元素与集合的关系、判断元素是否属于集合。

答案解析:

本题考查集合的知识

17、阅读这段教材中的【思考2】,说明设置此内容的主要意图;

正确答案:

思考2中的问题主要是对集合中元素的特征的考查和理解,加深了学生对于本知识的理解和掌握。并且给出了元素和集合之间的关系,进一步让学生理解集合与元素,是数学更加规范化。

答案解析:

本题考查集合知识

18、请说明集合在高中数学课程中的地位和作用。

正确答案:

集合是高中数学必修1第一章节的内容,是进入高中以后最新接触的数学内容,也是现代数学的基本语言,可以简洁、准确地表达数学内容。在本章,学生将学习集合的一些基本知识,感受集合的数学思想方法,用集合语言表示有关数学对象,并运用集合和对应的语言进一步描述第二章的函数概念,为第二章的函数奠定夯实的基础,使得学生能够初步运用函数思想理解和处理生活、社会中的简单问题。

答案解析:

本题考查高中数学课程内容

六、教学设计题

通过直观感知、操作确认,归纳出直线与平面垂直的判定定理:一条直线与一个平面内的两条相交直线垂直,则该直线与此平面垂直。

请完成下列任务:

19、请你设计一个探索该定理的活动或问题情境,并说明设计意图;

正确答案:

导入设置:利用多媒体播放天安门广场升国旗的视频,在深深的民族荣誉感中,提出问题1:旗杆与地面的位置关系是什么?你能否利用直线与平面根据他们的位置关系画出相应的几何图形?

预设学生得出:垂直关系。

问题2:我们又如何定义一条直线与一个平面垂直?能否用一条直线垂直于一个平面内的直线,来定义这条直线与这个平面垂直呢?

利用多媒体动画演示:旗杆与它在地面上影子的位置变化,学生体会直线与平面内不过垂足的直线也垂直。

组织学生观察动画的过程中思考如下几个问题:

问题3:阳光下,旗杆与它在地面上的影子所成的角度是多少?

问题4:随着时间的变化,影子的位置会移动,而旗杆与影子所成的角度是否发生了变化?

问题5:旗杆AB与地面上不过点B的任意一条直线的位置关系如何?它们所成的角是多少度?

小组讨论交流,师生共同总结:直线与平面垂直的定义,如果一条直线垂直于一个平面内的无数条直线,那么这条直线就与这个平面垂直。

进一步引导学生思考:那么如何判定一条之间与平面的位置关系是垂直关系呢?

探究活动设置:组织学生思考如何将一张长方形纸片立于桌面?

组织学生猜想:你能猜想出判断一条直线与一个平面垂直的方法吗?

预设:如果一条直线与一个平面内的两条相交直线都垂直,则该直线与此平面垂直。

设计意图:在教学中,充分发挥学生的主观能动性,先安排学生课前收集大量图片,多感知,然后,通过学生动手画图、讨论交流和多媒体课件演示,使其经历从实际背景中抽象出几何概念的全过程,从而形成完整和正确的直线与平面垂直的概念,接下来助学生生活中最简单的经验——折纸,引导学生分析,将“与平面内所有直线垂直”逐步转化为“与平面内两条相交直线垂直”,并以此为基础进行合情推理,提出猜想,使学生的思维顺畅,为进一步的探究做准备。

答案解析:

本题考查教学设计

20、请你设计一个习题(不必解答),以帮助学生理解该定理。并说明具体的设计意图

正确答案:

如何折叠与放置一张纸,可以使折痕与桌面垂直?从而寻找到判定直线与平面垂直的方法。

引导学生进行折纸环节探究:

①折痕与平面垂直吗?

②如何折,能够使折痕与桌面垂直?

③你找的折痕有什么特点?找这样的折痕是为了实现什么目的?

④如何放置?

⑤当直线与桌面垂直时,固定折痕一侧的纸片,绕着折痕旋转另一侧纸片,观察折痕与桌面垂直吗?此时折痕与桌面内每一条直线什么关系?

设计意图:通过动手操作、展示、分享,提高学生学习兴趣,同时为学生的进一步探究提供思考方向。

答案解析:

本题考查教学设计

21、请你设计一个习题(不必解答),进一步巩固、应用该定理。并说明具体的设计意图;

正确答案:

设计意图:利用常见的正方体模型,创设问题情境组织学生利用已学定理进行证明判断,加深学生对定理的理解和掌握。

答案解析:

本题考查教学设计

喵呜刷题:让学习像火箭一样快速,快来微信扫码,体验免费刷题服务,开启你的学习加速器!